仕事をする中で、上司から多めにお金をもらうことはありませんか?

例えば

・飲み会

・タクシー代

特に、筆者も経験しましたがタクシー代を貰った時なんかは、余ったおつりを貰えることがあります。

こんな時に、”お礼”として、渡したい「菓子折り」を今回は紹介していきたいと思います。

ちなみに上司へのおつりの返し方は別記事でも解説しています。

そちらも参考にしてみてください。

この記事でわかること

・多めにお金を貰った時の”お礼”としてぴったりな菓子折り

・上司に菓子折りを渡すタイミング

・より良い印象を与えるポイント

文筆家

たくしん

takushin

プロフィール

- 野球歴13年

- 主にキッチン、接客、フィットネスインストラクターのアルバイター経験

- 吃音症歴20年

- 元オートローン営業マン

- 元オーダースーツフィッター

- 元百貨店販売員

- 現Webマーケター

- ゲーマー、草野球、読書、筋トレ、映画鑑賞が趣味

- 酒は飲めない、よく体調崩す人

- 文章を書く時に一番饒舌になるタイプの人間

上司からおつりを多めに貰った時のお返しに”菓子折り”は良いのか?

上司から飲み会や帰りに、多めにお金を貰った時、おつりが出ますよね?

この”おつり”は貰えることが多いですが、このおつりを貰った時の”お礼”として、”菓子折り”を渡すのは良いのか?

という疑問についてですが、これは、「良い」といえます。

また、これは決して「菓子折りじゃないとダメ」ということではないので、安心してください。

・領収書と一緒に返す

・出張に行った時などにお土産を渡す

などなど

上司から多めにお金を貰って、余ったおつりを貰えた時の対応としてはさまざまありますが、その中に「菓子折りを渡す」という行為があるということです。

特に、今回紹介する「菓子折りを渡す」という行為は、自分の好きなものを上司に共有することができ、これが”自己開示”となる可能性があり、上司との良好な関係性作りに影響するという視点もあります。

一つの選択肢として、おつりを貰ったことに対する”感謝”を「菓子折りを渡す」という行為で伝えてみてはいかがでしょうか。

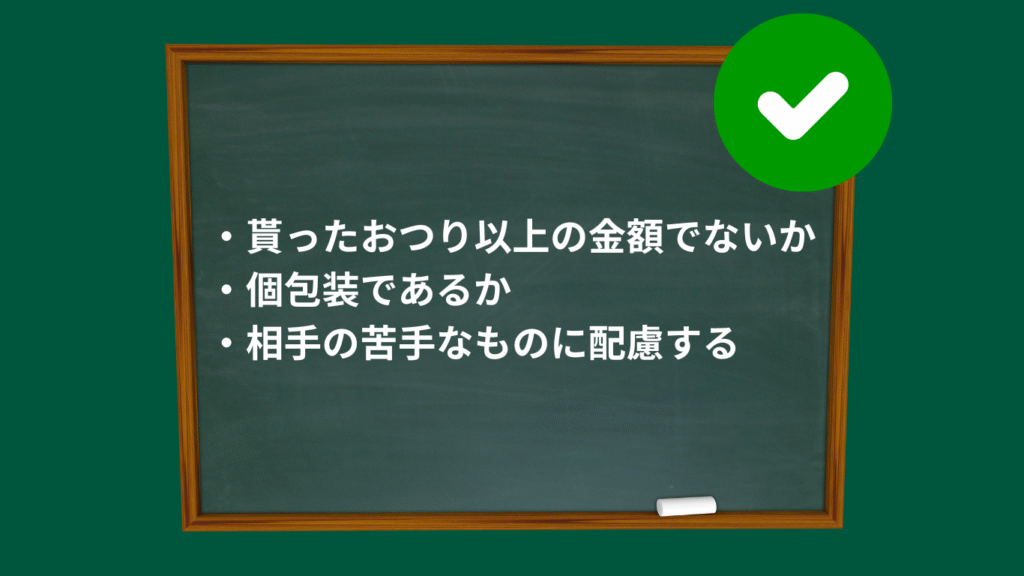

おつりを貰った時のお礼としてのお菓子の選び方

おつりを貰った時に渡す菓子折りの選び方は次の3つのポイントからなります。

今回紹介する菓子折りを選ぶ基準としてみてはいかがでしょうか。

・貰ったおつり以上の金額でないか

・個包装であるか

・相手の苦手なものに配慮する

貰ったおつり以上の金額でないか

これ気をつけたいところですね。

上司から多めにお金を貰って、出たおつりをもらう時、貰ったおつり以上の金額の菓子折りを買わないようにすると言うことです。

例えば

上司から5,000円のタクシー代を貰ったとして

2,000円で帰ることができ、残りの3,000円を貰ったとき、5,000円の菓子折りを渡すのは上司にお礼の”重さ”を感じてしまい、むしろ、申し訳ない感を感じさせてしまうことになってしまいます。

ただし、ここで筆者の独自の人間関係の構築術ですが、「あえて貰った金額以上の菓子折りを渡す」ことで、上司との良好な関係を作れる場合もあります。

ここでポイントなのが、「自分の心底食べてほしい菓子折りを渡す」ということです。

このような菓子折りを渡すことで、上司も「お礼としてだけではなく、美味しさを共有したいという良心がある」ことを感じ取り、重く受け取る可能性が低くなります。

・上司と今後どのような関係になりたいのか?

・どんな上司なのか?

・とりあえずはおつりのお礼として菓子折りをあげたいのか?

これらを考えることで「おつり以上の菓子折りを買った方が良いのか?」ということがわかります。

個包装であるか

お礼として菓子折りを渡すのであれば、”個包装”の菓子折りを買うと良いです。

理由としては

・手が汚れにくい

・デスクでも食べやすい

・持ち運びが簡単

というものがあります。

いわゆる、相手に”配慮する”ための選択ということです。

ただ、個包装が良いからといって、「箱入りの菓子折り」を買ってはいけないわけではありません。

箱入りの菓子折りも箱を開けると、個包装がしてありますので、箱をあえて開けて、個包装状態で上司に渡すと良いです。

ちなみに、箱入りの菓子折りを渡す時は、箱をあえて開けて渡す時、「剥き出しだとなんか嫌だな……。」と感じる人は別で「小分けの紙袋」を用意すると良いです。

相手の体質に配慮する

相手の体質に配慮することはちょっとした気遣いとして大切です。

例えば

・甘いものが苦手

・アレルギーがある

このようなことをあらかじめ把握しておくと良いです。

ただ、関係性が初期の頃はこれらの情報の把握が難しいので、職場の周囲の人や直属の先輩などに上司の体質、嗜好を聞いておくと良いです。

今回の記事では「甘いもの」を4つ、「塩味系のもの」を2つご用意しました。

ぜひ参考にしてみてください。

多めのおつりを貰った時の渡すと良いお礼の菓子折り6選

それでは、上司から貰ったおつりのお礼として渡すと良い、筆者がおすすめする菓子折りを6つ紹介していきたいと思います。

どれもめちゃくちゃ美味しいので、菓子折りとして渡さなくても食べてほしいですが笑

①日本橋錦豊琳 かりんとう

②治一郎 バームクーヘン

③宗家源吉兆庵 清水白桃ぜりぃ

④文明堂 カステラ

⑤坂角総本舗 さくさく日記

⑥加賀屋米菓 草加銘煎 せんべい

①日本橋錦豊琳 かりんとう

概要

明治28年創業で、100年以上の歴史を持つ老舗です。

国産小麦100%使用し、自然発酵後に丁寧に揚げることで、素材の風味と軽やかな食感を実現したかりんとうを主に展開しています。

本店は東京の日本橋小伝馬町ですが、その他に、「東京駅グランスタ」「東京スカイツリーソラマチ」「舞浜イクスペアリ」「北千住マルイ」の場所で販売されています。

何と言っても日本橋錦豊琳のかりんとうの特徴は、”バリエーションの多さ”です!

「かりんとう」といえば、黒い棒状のものを想像すると思いますが、日本橋錦豊琳のかりんとうは、もちろん、黒糖もありますが、「野菜のかりんとう」「出汁のかりんとう」「むらさきいものかりんとう」など、いろいろな素材を使ったかりんとうがあるのです。

それこそ、かりんとう=甘い。ですが、この常識を覆すような「塩味のあるかりんとう」などもあるのです!

このようなバリエーションの多さがあることで、甘いのが苦手な人でも、甘いのが好物な人でも食べれるという、まさに万能の菓子折りと言えます。

筆者おすすめポイント!

とくに、おすすめしたいのが「むらさきいものかりんとう」です!

これが本当に美味しい…。

定期的に食べたくなるほど癖になる味をしています。

ほのかにむらさきいもの味がして、砂糖がついていることが一目でわかるにも関わらず、甘味が強くなく、優しいほのかな甘さが口いっぱいに広がります。

そして、太いかりんとうよりも、かなり細く、一口で食べやすい大きさになっています。

ただ、筆者はもったいなくて毎回2口くらいに分けて食べますが笑

菓子折りとして上司にあげなくても1回自分で食べてみることをおすすめします!

それで美味しかったら筆者にSNSでもなんでも良いので共有してください笑

あと注意点としては、Amazonではパッケージなっているものしか売っておらず、ややお高めになっているので、もし試し買いしたいのであれば、日本橋錦豊琳公式オンラインショップで単体を買うと良いです。

一応公式オンラインショップのリンクも貼っておきますね。

治一郎 バームクーヘン

概要

しっとり&ふんわり食感が特徴のバウムクーヘンを中心に展開する静岡・浜松発祥の洋菓子ブランドです。

2002年に誕生した「治一郎のバウムクーヘン」ですが、その背景は、当時主流だった“パサパサ”の食感ではなく、「飲み物がなくても美味しく食べられる」バウムクーヘンを職人が100回以上の試作を経て完成させたということがありました。

その職人の名を冠して「治一郎」と名付けられているんですね。

製法にこだわって作られたバームクーヘンは頬が落ちるほどしっとり、滑らかで美味しいです。

筆者おすすめポイント!

治一郎はバームクーヘン以外にもロールケーキ、プリン、ガトーショコラと多くのお菓子を展開していますが、筆者は「バームクーヘン」をもうめちゃおすすめします。

というのも、筆者はもともとバームクーヘンをあまり好んで食べませんでした。

保育園の時のおやつの時間や、小学生の頃の学童保育にいた頃のおやつの時間にでていたバームクーヘンはパサパサで美味しいと感じたことがあまりなかったんですね。

ですが、ある時、治一郎のバームクーヘンに出会って、バームクーヘン=パサパサという概念が180°変わったことにより、バームクーヘンが大好きになったのです!

何が言いたいのかと言いますと、バームクーヘンが苦手な人も大好きにすることができるほどの力を持っているお菓子ですので、上司にお礼としてあげることにとても推奨できるということです!

さらに、個包装であり、デスクの上でも食べやすいといった点もおすすめできる理由の一つです。

宗家 源吉兆庵 清水白桃ぜりぃ

概要

「宗家 源吉兆庵(そうけみなもときっちょうあん)」は、季節の果実をまるごと生かした和菓子を主力に展開する、岡山発の和菓子ブランドです。

全国約150店舗、海外にも約35〜40店舗展開しています。

創業は 1946年(昭和21年)岡山で個人菓子製造販売からスタートし、1977年に製造企業として法人化。

2009年に現在の販売会社「株式会社 宗家 源吉兆庵」が設立された、という70年以上の歴史を誇る老舗です。

果実本来の良さを引き出し、果実感を凝縮した繊細な和菓子が人気です。

筆者おすすめポイント!

この菓子は季節限定にはなってしまいますが、個人的にめちゃくちゃおすすめしたい一品です。

なぜそこまで推すのかということなのですが、まず、見た目が”ユニークである”ことと、そのユニークさとは裏腹に、”高級感が漂う”感じが”お礼”としての菓子折りの雰囲気にピッタリなところです。

さらに、桃の旨みが凝縮されており、口に入れた瞬間に「桃!!!」という桃の存在感に圧倒されて一気に満足感が襲ってきます。

この満足感にあらがい続けながら、この桃ゼリーを一つ一つ口に運んでいくわけです。

すると、気がつくとなくなっているんです。不思議ですよね。

すぐ消えてしまうほど美味しいと言うことです。

ただ注意点が2つあります。

1つが「少々お高い」ということ、2つ目に「会社では食べにくい」ということです。

1つ目の注意点については、もらったおつりの金額と相談して決めると良いのですが、2つ目の理由がネックです。

前項で紹介した治一郎やかりんとうのようにデスクでは食べにくく、スプーンを要します。

ですので、家で食べてもらうのが一番良い菓子折りなのですが、この注意点を逆手にとって、上司以外の上司の家族にもお礼を贈るということでしたら、数個入りのものを買って贈ると喜ばれるでしょう。

文明堂 カステラ

概要

「文明堂」は、1900年に長崎で創業した老舗です。

伝統の味わい深いカステラを代表するブランドです。

「三時のおやつは文明度〜🎵」という猫の着ぐるみの格好をした人形が踊っているCMが有名ですよね。

カステラの原材料は卵・小麦粉・砂糖・水あめの厳選素材のみ使用されており、長崎カステラの伝統を守りつつ、100年以上のあゆみを重ねています。

筆者おすすめポイント!

もう筆者はですね、カステラが大好きなんですよ。

友人に筆者の誕生日にはカステラがほしいと言うくらいカステラに目がない筆者ですが、これまで色々なカステラを食べてきましたが、やはり、その中でも印象深いのが「文明堂」のカステラです。

安定の美味しさなんですよね。

さらに、知名度が高いということもポイントです。

文明堂のカステラを上司に渡せば、「お、文明堂じゃん」となる可能性が高く、安心して渡せるということが良いポイントです。

また、カステラは「末長いお付き合い」という意味をもっており、「縁起が良い菓子」としても有名です。

上司から貰ったおつりのお礼として、”縁起が良い菓子”を選ぶのは、ちょっとした配慮が配られていることをあんにアピールでき、上司からの好印象を得ることができるといったメリットもあります。

・美味しい

・知名度高い

・縁起が良い菓子

という三拍子が揃った菓子折りなのです。

坂角総本舗 さくさく日記

概要

坂角総本舗は明治22年(1889年)に創業されており、名古屋近郊・愛知県東海市の老舗せんべいメーカーとして有名です。

坂角総本舗が展開する商品の一つである、「さくさく日記」は、ひとくちサイズの香ばしい海老・帆立せんべいで、名古屋土産としても人気の和風スナックです。

筆者おすすめポイント!

塩味系の菓子折りの一つですが、塩味(えんみ)と言っても、このお菓子の塩味はそこまで強くはありません。

ここから筆者がおすすめしたいポイントなのですが、なんと言っても”風味が強い”という部分です。

さくさく日記は、口の中に入れた瞬間、「え、エビ・ホタテ食べた?」と錯覚するくらいの風味が鼻口を通り抜けます。

正直、このお菓子は塩味を楽しむのではなく、風味を楽しむものだと筆者は思っています。

最初に食べた時は、この風味を何度も味わいたくてパクパク食べていたらすぐになくなってしまいました。

ぜひ、この風味を上司さんに楽しんでもらってください。

個包装な点もおすすめしたいポイントです。

加賀屋米菓 草加銘煎 せんべい

概要

加賀屋米菓は、1930年創業の日本の老舗せんべいメーカーです。

1965年の全国菓子大博覧会で「名誉総裁賞」を受賞した薄焼せんべい(うすば焼)を世に送り出したパイオニアのメーカーなんですね。

さらに、国内で数少ない”一貫生産”でせんべいを作っているというところもおさえておきたいポイント。

一貫生産であることで、加賀屋米菓の全ノウハウを集約したせんべいが出来上がります。

筆者おすすめポイント!

筆者は加賀屋米菓さんの「結の縁」という菓子折りを、会社を退職する時に社内で配った経験があります。

その時にはじめて加賀屋米菓さんのせんべいを口にしましたが、驚き桃の木山椒の木でした。

筆者の個人的なイメージとして、市販されているものの中で「せんべい本来の風味」というのが薄く、味付けされた醤油などの味の方が強く感じられるという商品があるような気がしています。

このイメージを払拭してくれたのが、加賀屋米菓さんのせんべいです。

加賀屋米菓さんの「結の縁」のせんべいは、とにかくまず、せんべい本来のお米の風味というのがしっかりと口いっぱいに広がり、その後にしっかり、味付けされた味が口に広がります。

この「風味」と「味」がしっかりとしているという点で、おすすめしたいと思います!

退職の時の菓子折りとしても周囲からの反応も良かったため、今回加賀屋米菓さんの「草加銘煎」を紹介したいと思った次第です。

上司に菓子折りを渡すタイミング

では、次なる疑問に移りたいと思います。

菓子折りは分かったけど「いつ渡すのが自然か?」と悩む方もいると思います。

以下に、比較的スムーズに渡せる3つのタイミングをご紹介します。

・朝、出勤時

・ランチ前

・夕方15時付近

朝、出勤時

朝の始業前は、比較的落ち着いている時間です。

出勤してすぐのタイミングで、「おはようございます」と一緒に菓子折りを渡すのは、上司からしても「朝から良いことがあった」という印象を抱きやすいので、おすすめです。

例

「おはようございます。先日はありがとうございました。ほんの気持ちですが、これどうぞ。」

このように渡すと良いです。

ただし、他の社員の出勤が重なって慌ただしい時は避けた方が良いです。

ランチ前

午前の仕事が一段落ついたタイミングも渡しやすいです。

お昼前に「ちょっとだけお時間よろしいでしょうか?」と声をかけることで、自然な流れを作れます。

この時、手短に伝え、渡すことで、上司のランチタイムを妨げずスマートに渡すことができます。

夕方15時付近

昼食後のデスクワークが落ち着いてくる、15時前後もおすすめです。

なぜならば、ちょうどおやつの時間帯でもあるので、差し入れ感覚で渡せば、気の利いた印象になるからです。

まさに、「3時のおやつは文明堂〜🎵」ですね。

ネコジョジョバーナ

ネコジョジョバーナやかましいにゃ

より良い印象を与えるポイント

タイミングだけでなく、「どんなふうに渡すか」を意識することでさらに、上司に良い印象を与えることができます。

ここでは、より好印象を持ってもらうための具体的なポイントをご紹介します。

・”配慮”の言葉を付け加える

・控えめに渡しに行く

・重い印象を与えないために自分の感想を入れる

・上司以外にも食べてもらっても良いことを伝える

・渡した後の深追いはしない

“配慮”の言葉を付け加える

単に「お礼です」と言うだけではなく、相手の気遣いに対する配慮の言葉を加えることで、感謝の気持ちが丁寧に伝わります。

・先日はお心遣いいただき、ありがとうございました。

・お気を遣わせてしまってすみません

・お心遣いありがとうございます、おかげさまで家計が助かりました。

などなど

「上司からおつりをもらったことでどうなったのか?」ということを付け加えると、上司としても「あげて良かったな」という気持ちになりやすいので、このような相手の気持ちに寄り添う言葉を入れると良いです。

控えめに渡しに行く

堂々と渡すより、控えめに、静かが基本です。

周囲に過度にアピールするような渡し方は、上司に気を使わせる原因になるので気をつけるべきことです。

・今お時間よろしいでしょうか?

・小声で

・周囲に見えないように

このように控えめ感を出して上司に渡すと良いです。

重い印象を与えないために自分の感想を入れる

もし、おつり以上の菓子折りを渡す際に、上司にお礼の”重さ”を感じさせないようにするために、

「これ自分がめちゃくちゃ大好きなお菓子でして、ぜひ〇〇さんにも食べていただきたくて、この前のお礼もこめて貰っていただけますか?」

このようにあくまでも「自分の好きなものをシェアしたい」という思考のもと行っている行為だということを強調することで、お礼の”重さ”を相手に伝わらないようにします。

上司以外にも食べてもらっても良いことを伝える

菓子折りが「自分だけに向けられたもの」でなく、「上司に関連する人への気配り」でもあることを伝えると、上司にお礼の”重さ”を感じ取られずに、より好印象になる可能性があります。

例えば

奥さんと一緒に召し上がってください。

など、上司に関する人にも配慮することが大切です。

渡した後の深追いはしない

一度渡したあとは、あえて何も言わない・触れないことがベターです。

「どうでしたか?」「お口に合いましたか?」などのフォローは、恩着せがましく写ってしまい、好意的に受け取られないこともあります。

渡した時点で「感謝の気持ちは伝え終えた」と考え、あとはサラッと通常通りに振る舞うことがスマートな印象を与えます。

まとめ

今回は「上司からおつりをもらった時のお礼としての菓子折り」を6つ紹介しました。

最後にもう一度振り返ると以下の菓子がおすすめです。

①日本橋錦豊琳 かりんとう

②治一郎 バームクーヘン

③宗家源吉兆庵 清水白桃ぜりぃ

④文明堂 カステラ

⑤坂角総本舗 さくさく日記

⑥加賀屋米菓 草加銘煎 せんべい

さらに、上司に負担にならないお礼のタイミングは以下です。

・朝、出勤時

・ランチ前

・夕方15時付近

以上のことをふまえて、上司に”お礼”をしてみるのはいかがでしょうか。

この記事も役に立つかも

コメントする