筆者だ。

『マズローの欲求階層説』というものをご存じでしょうか。

簡単に説明するとアメリカの心理学者アブラハム・ハロルド・マズローが提唱したヒューマニスティック心理学であり、人間の「欲求」について説いたものです。

今回は、そんな「マズローの欲求階層説」が社会人、特に20代の社会人で有効活用できるのではないかと思い、この説についてのことと、活用方法を紹介していきたいと思います。

この記事でわかること

・マズローの欲求階層説について

・マズローの欲求階層説の活用方法

・活用においておさえておきたいポイント

文筆家

たくしん

takushin

プロフィール

- 野球歴13年

- 主にキッチン、接客、フィットネスインストラクターのアルバイター経験

- 吃音症歴20年

- 元オートローン営業マン

- 元オーダースーツフィッター

- 元百貨店販売員

- 現Webマーケター

- ゲーマー、草野球、読書、筋トレ、映画鑑賞が趣味

- 酒は飲めない、よく体調崩す人

- 文章を書く時に一番饒舌になるタイプの人間

マズローの欲求階層説とは

『マズローの欲求階層説』とは何なのか?

まずはこの心理学について概要を解説していきたいと思います。

説については知っているから本題を読みたいという人はコチラから

『マズローの欲求階層説』はアブラハム・ハロルド・マズローが唱えたヒューマニスティック心理学の一つです。

ヒューマニスティック心理学というのは、人間の”意欲”や”感情”などの主観的な心の動きに注目して、心理を理解しようとする心理学の一つです。

マズローの他にも、カール・ロジャースやフリードリヒ・バールズという方もヒューマニスティック心理学の説を説いていますが、今回はマズローに注目していきますね。

マズローは根本的な考えとして、「人間は自己実現に向かって絶えず成長する生き物である」というものがあり、この考えをもとに「欲求階層説」を説きました。

実際に、この心理学がマーケティング分野に用いられていますが、反対に、この説に対して数々の批判もあるのも事実であり、必ずしも”絶対視”するのは推奨できません。

ですので、今回紹介するものはあくまでも参考までにすることが良いです。

では、実際の「マズローの欲求階層説」について紹介します。

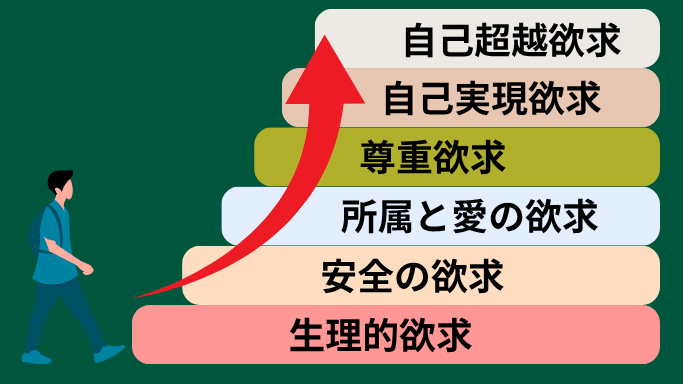

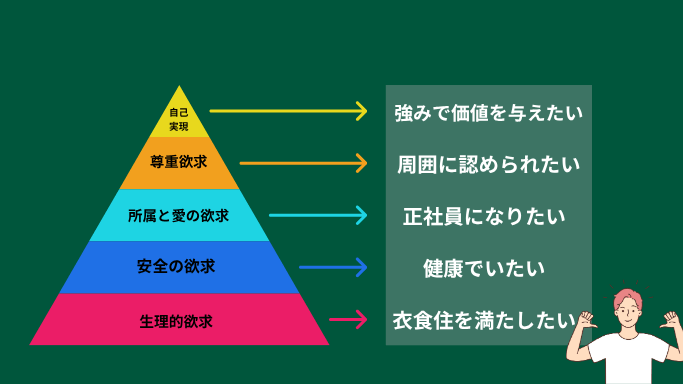

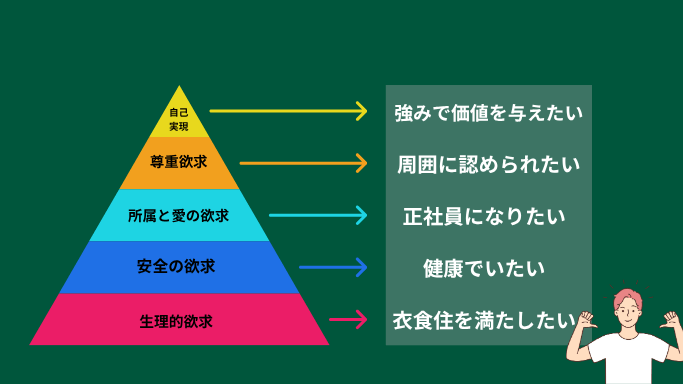

”欲求階層説”は基本的に5つあると説かれたのですが、マズローの晩年、「欲求は6つある」と説いたことで、最終的には「マズローの欲求6階層説」とも捉えることができます。

実際の欲求の中身はこちら

1.生理的欲求

2.安全の欲求

3.所属と愛の欲求(社会的欲求)

4.尊重欲求(承認欲求)

5.自己実現欲求

6.自己超越欲求

それぞれ紹介します。

1.生理的欲求

生きていくための欲求と言われています。

生理的欲求は他の欲求よりも優先順位が高い位置づけにあります。

例えば…

・食欲

・性欲

・睡眠欲

しかし、マズローは「生理的欲求を厳密に定義することは難しい」と提唱しているので、あくまでも、これらの例は参考程度のものとしてください。

さらに、生理的欲求について、他の学者であるRobbins(1994)は、

マズローの枠組みがアメリカの文化を前提としているに過ぎず、日本の場合、安全欲求が一番上になる。

と述べている通り、日本は「日本国憲法第25条」があることからみて、生理的欲求が第一ではなく、安全の欲求が一番上になることに違和感がなく、一概にもマズローの欲求階層説通りではないことがわかります。

※参考元:厚生労働省 ナショナルミニマムに関する議論の参考資料

第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

第2項 国は、すべての生活面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上 及び増進に努めなければならない。

マズロー曰く、生理的欲求がある程度満たされると次に「安全の欲求」という欲求が現れると言います。

ポイント

生理的欲求は「生命の維持に必要な欲求」

2.安全の欲求

言葉通り、「安心、安全な状態でいたい欲求」です。

安全の欲求は以下の環境を求めます。

・安心できる環境

・安全である環境

・恐怖や不安がない環境

・秩序や規制がある環境

etc…

現代では自然に安全の欲求が満たされる環境にあります。

ですが、”ある”条件下ではこの欲求を感じてしまう場合があります。

その”ある”条件下とは…

・精神的、身体的に健康でない場合

・経済的に困窮をしている場合

・秩序がない場合

etc…

これらの条件下で人は「安全の欲求」と向き合います。

普段の生活に当てはめると…

・転職のとき

・お金がないとき

・病に伏せているとき

etc…

と言えます。

また、この欲求は、成長発達過程にいる乳幼児に顕著にみられます。

これは、乳幼児が自ら自分を守る術を持ち合わせていないという理由が考えられます。

ポイント

現代では「安全の欲求」は自然に最低限満たされている

3.所属と愛の欲求(社会的欲求)

様々な媒体では「社会的欲求」と書かれていることが多いですが、マズローの論文の原文で「社会的欲求」とは書かれていません。「Belongingness and Love needs」(所属と愛の欲求)と書かれており、「所属と愛の欲求」と紹介するのが正しいと考えます。

「所属と愛の欲求」とは

・集団に属すことを希望する

・他者に受け入れられたい

・恋人がほしい

・愛したい

・友人、恋人などに愛されたい

etc…

といった社会的に“繋がり”と“愛”、つまり、情と人間関係に関する欲求です。

なぜ社会的欲求と言われるようになったのかは、わかりやすく説を伝えるためとも考えられています。

現代ではこの「所属と愛の欲求」が満たされにくい欲求だと言われています。

その理由として…

・地域コミュニティの崩壊

・対面でのコミュニケーションの減少

・ホンネとタテマエの常習化

etc…

などなど、便利な世の中になってはいますが、便利になったことから失ったものもあり、人間の欲求を満たすことも難しくなってしまったというなんとも世知辛い世の中です。

では、「所属と愛の欲求」が満たされなければどうなるのか。

マズローは孤独や不安、疎外感などの心理的な不調が起きやすくなってしまうと言っています。

これは、あながち間違えではないことが他の論文でもわかります。

精神科医のジョン・ボウルビィが発表した「人は不安な場面で、誰か重要な他者と一緒にいたい」という特性を持っている。というアタッチメント理論でも所属と愛の欲求と共通することを発表しています。

ポイント

「所属と愛の欲求」は「誰かと繋がりたい」という欲求

4.尊重欲求(承認欲求)

「尊重欲求(承認欲求)」とは、”他者・自分から認められたい”という欲求です。

一般的にみると…

・SNSで多く反応を得たい

・地位を確立させて周りに優秀だと認めてもらいたい

・自分が優秀だと信じたい

・有名になりたい

etc…

マズローは、承認欲求を「低位の承認」と「高位の承認」に分けました。

低位の承認とは

−他者主体のもの−

・他人に認められたい

・賞賛されたい

・評価されたい

・地位に就きたい

高位の承認とは

−自分主体のもの−

・強さ

・自信

・自尊心

特に「高位の承認」は自己承認や自己肯定感と深く結びついており、精神的な安定に大きな役割を果たすとされています。

逆に、「低位の承認」ばかりを求めてしまうと、不安定になりやすく、他者に依存してしまうとされています。

ポイント

「尊重欲求(承認欲求)」は自己肯定感が大切

5.自己実現欲求

まず、おさえておきたいのが、「自己実現欲求」というのは「自己中心的欲求」ではないということです。

「自己実現欲求」というのは、自分の才能・情熱を最大限に活かしたいという欲求で、自己実現欲求を満たそうとする課程で、世の中に良い影響を与えるのです。

例えば、YouTuberが「自分の得意なこと・好きなこと」を活かした動画を作成した時に、他者に「面白さ」「感動」「学び」という価値を与えている。といったものです。

自己中心的であれば、「自分さえ良ければ良い」という思考で物事に取り組む結果、周囲に価値とは逆のものを与えてしまうことがあります。

このことから、自己実現欲求は「自己中心的欲求」ではありません。

「自己実現欲求」とは、”なりたい姿”や”秘めた力”を発揮したいという欲求で、実現に至るまでの課程で、他者や社会へ価値や良い影響をもたらすものなのです。

ただし、マズローは自己実現を達成することを賞賛するかといったらそうではなかったそうです。なぜならば、長年の親交をあっさり切り捨てる男性や、親しい人間の死からあっという閲に立ち直る人などの自己実現を達成した人のエピソード紹介し、自已実現的人間がそうでない人間を傷つける場合が非常 に多いことをマズローは指摘しているのです。

筆者の所感ですが、自己実現を目指す過程において、”自己実現”が他者のことを考えることができない”自己中心”に変わってしまったのではないかと思います。

それは、「親交を切り捨てる」というエピソードから感じ取れました。

ポイント

「自己実現欲求」は内発的欲求で、周囲に価値をもたらす

6.自己超越欲求

マズローが晩年、発表した欲求階層説最後の階層です。

自己実現=内発的欲求の後に出てくる欲求が「自己超越欲求」なのです。

「自己超越欲求」は”他者の幸せに貢献したい”、”社会問題に取り組みたい”などと言った、”自分の外側”に良い影響を及ぼそうとする欲求です。

ただし、この欲求に至るのは”非常に稀である”とマズロー自身述べています。

ポイント

「自己超越欲求」までに至る人は少ない

マズローの欲求階層説を深く考えてみる

もう少しマズローの欲求階層説について詳しく知りたい方のために、より深い紹介をしていきたいと思います。

より知識を知ることで、活用しやすくなります。

マズローは欲求階層説の中で、「欲求は3分類に分けられる」と説明しています。

以下が3分類です。

・「物質的」と「精神的」

・「外的」と「内的」

・「欠乏」と「成長」

それぞれ説明していきます。

「物質的」と「精神的」

欲求の中の「生理的欲求」と「安全の欲求」は物質的なもので、「所属と愛の欲求」「尊重欲求」「自己実現欲求」は精神的なものとマズローは言っています。

筆者が考察するに、「生理的欲求」と「安全の欲求」というのは、物質、つまり、”物”である「衣食住」で満たすことができるから「物質的」なものと考えるのではないでしょうか。

反対に「所属と愛の欲求」「尊重欲求」「自己実現欲求」は精神的な”繋がり”や”事象”がなければ満たせないものであることから、このような分け方になると考えられます。

「外的」と「内的」

「生理的欲求」「安全の欲求」「所属と愛の欲求」は「外的」に分けられ、「尊重欲求」「自己実現欲求」は「内的」に分けられると言っています。

外的、内的、というのは自分以外のもので満たされるものか、自分の中のもので満たされるかということです。

外的に分けられた欲求は、自分以外の物やコミュニティなどに起因します。

内的に分けられた欲求は、自分の中の解釈や考えなどに起因します。

「欠乏の欲求」と「成長の欲求」

「生理的欲求」「安全の欲求」「所属と愛の欲求」「尊重欲求」は「欠乏の欲求」に分けられ、「自己実現欲求」は「成長の欲求」に分けられます。

「欠乏の欲求」というのは、”何かが足りない”と感じることで起きる欲求であり、自分以外の他者に依存してしまう欲求のことをマズローは言っています。

この「欠乏の欲求」を満たせなければ、「成長の欲求」には至らないとも言っています。

ただし、この欲求を一度満たすことができれば、欠乏の欲求に対して耐性ができ、自己実現の最中に、欠乏の欲求が満たすことができなくなったとしても耐えることができるとのことです。

「成長の欲求」というのは、自分自身の中で欲するものを満たそうとするものです。

例えば、「理想の姿になりたい」という欲求が当てはまります。

マズローが支持した「Y理論」

「Y理論」というのは、アメリカの社会心理学者ダグラス・マクレガーさんが提唱したモチベーション理論の一つです。「XY理論」と言います。

たくしん

たくしんポケモンみたい

この理論の中の「Y理論」をマズローは支持しました。

この理論は「人間は本来仕事が好きで、自己実現を求める」というものです。

確かに、マズローの欲求階層説の上位に位置している欲求は”自己実現”であることから、支持している理由がわかります。

Y理論については今後別の記事で紹介してみたいと思います。

20代社会人のためのマズローの欲求階層説

以上、マズローの欲求階層説についての紹介でした。

では、本題である、この理論がどう20代社会人に役立つのかについて紹介したいと思います。

筆者が考える活用方法はこちら

①劣等感を防ぐ

②モチベーションを上げる

③マーケティングに用いる

①劣等感を防ぐ

マズローの欲求階層説を用いることで、自分の中に湧く劣等感を防ぐことができると考えられます。

マズローの欲求階層説の特徴の一つは、「自分の欲求を明確にすることができる指標になる」という部分です。

この特徴を活用します。

劣等感が湧いてしまう時は漠然と心のなかにモヤが掛かっている気持ちになります。このような劣等感を解消する方法の一つが、「劣等感の原因を明確にすること」です。

劣等感を明確にしたら、マズローの欲求階層説の中のどの欲求が劣等感の原因と関連しているのかを知るのです。

すると、自分の中の欲求が意外と満たされていることに気がつき、劣等感を解消することに繋がります。

方法

また、劣等感の原因を欲求に照らし合わせてみることで、別の方法で劣等感を解消する選択肢を見つけることができます。

方法

このように劣等感に対処することができると考えます。

②モチベーションを上げる

マズローの欲求階層説では、自分自身のモチベーションをあげることに活用できると考えます。

欲求が満たされていない場合、欲求を満たそうとするその動機が原動力となります。

その原動力を利用してモチベーションを上げていきます。

方法

例

安全欲求→営業配属は嫌だ、事務の部署に行きたい

事務の部署にいくにはどうしたら良いか。

→簿記、エクセルなどの事務スキルを磨く

事務の部署に選ばれるように簿記2級の勉強をしたり、エクセル講習に行こう!

③マーケティングに用いる

マズローの欲求階層説はマーケティングに用いることができます。

簡単に説明すると、商品を考える際に、顧客のどの欲求に対してアプローチをするか考えるのです。

例えば、「所属と愛の欲求」にアプローチをする商品を作るとした場合、所属と愛の欲求が満たされていないユーザーはどんな生活をしており、収入はいくらで、いくつなのかという深いターゲティングにつなげていきます。

このように人間の欲求を参考にしてペルソナを割り出す方法があります。

※ペルソナ……架空の顧客像。お客様のニーズを想像するために用いる。

以上①〜③の活用方法を用いることで、周囲の人と比べてしまうことで起きる劣等感であったり、仕事中のモチベーションの低下であったり、実務の面で20代社会人に役立つと考えます。

活用できる場面

以上の活用方法を踏まえて、実際に活用できる場面を紹介していきたいと思います。

これを知ることで、この記事を読んで終わりではなく、現実世界での実践の参考になります。

活用できる場面

・自分自身の気持ちを高めるとき

・後輩、部下の気持ちを考えるとき

・親族の気持ちを考えるとき

・新たな事業を考えるとき

・取引先・顧客のニーズを考えるとき

自分自身の気持ちを高めるとき

仕事だけではなく、プライベートでも今回のモチベーションアップの方法は有効だと言えます。

自分自身であれば、なりたい目標を達成するために今回の説を用いて、モチベーションを上げることができます。

方法

自分自身の得意なもの、楽しくできるものを考えてみる

見つけたらそれを用いて何ができるのかを考えてみる

具体的な目標像を考える

→気持ちが高まる

後輩、部下の気持ちを考えるとき

後輩、部下のモチベーションアップにも活用することができます。

後輩・部下の悩みを聴いて、どんな欲求がみたされていないかという事を知り、それぞれの欲求に当てはめて、求めているものを与えるという方法です。

方法については、自分自身のモチベーションを上げる方法の主語が後輩・部下になっただけであり、後輩・部下の感じていること、思っていることを具体的に想像してみてください。

そしてその悩みがどの欲求に当てはまるかを注視することが大切です。

親族の気持ちを考えるとき

もし親族で、「なかなか気持ちが上がらない…。」と悩んでいる人がいるのであれば、後輩・部下の気持ちを考えるように、まずはどんな欲求が不足しているのかを会話や表情などから読み取ってください。

会話の内容からのみだけではなく、こちらからの質問をした際の回答するときの表情などからもどんな気持ちをもっているのか、想像し、その想像した気持ちが欲求階層のどれに当てはまるのか照らし合わせてみてください。

例えば、その中で承認欲求が満たされていないと分かった場合、相手を認めている言葉をかけてあげることが気持ちの上向きに繋がります。

新たな事業を考えるとき

新しい事業を考える時、マズローの欲求階層説を用いてマーケティングを行う方法が役に立ちます。

社会が求めるニーズを人々の”欲求”から逆算し、新たな事業を考える。

それが、社会をより豊かにすることに繋がるということが考えられます。

ペルソナを欲求から逆算し作成することが一つのポイントですが、質の高い欲求を見つけようとするのならば、一番良い情報収集場所は”普段の生活の中”です。

例えば、取引先はいつも何に困っているのか、お客様の年代はどれくらいなのか、普段からどういう欲求を主体にして動いているのか、というのは実際の人を見てみないとわかりません。

人々の”欲求”を意識して普段から生活することがポイントです。

取引先・顧客のニーズを考えるとき

取引先や顧客のニーズを考えるときにもマズローの欲求階層説を活用することができます。

取引先であれば、日々の訪問営業の際、会話の中でどんな欲求があるのかを汲み取ることで、ニーズを考えるヒントになります。

また、一般顧客に対しても、今どんなものを必要としているのかを欲求と照らし合わせながら汲み取ることで、ニーズに合った提供に繋がります。

例えば…

オーダースーツの接客の場合

パーティーに来ていくスーツがほしいんだよね

→ここから周囲の人に”あの人はしっかりしているな”と感じられたいという承認欲求があるのではないかと仮定

そうしましたら、無地の紺色ながら光沢がある生地はいかがでしょう?

→着ていてしっかり見えるような生地を提案する

このようにどんな欲求が会話の中で込められているかを考えることがポイントです。

マズローの欲求階層説のポイント

ここまでマズローの欲求階層説の紹介と、活用方法を紹介していきましたが、決して万能なものではありません。

最後に、この説のおさえておきたいポイントを紹介して終わりたいと思います。

ポイント

欲求を完璧に満たす必要はない

欲求を意図的に抑制してしまうことがある

説に対して指摘がある

欲求を完璧に満たす必要はない

マズローは各欲求を100%満たす必要は”ない”と考えています。

マズローの独断で欲求を満たす数値をパーセンテージに置き換えた時以下になるとのことです。

・「生理的欲求」85%

・「安全の欲求」70%

・「所属と愛の欲求」50%

・「尊重欲求」40%

・「自己実現欲求」10%

確かに、衣食住がある程度満たされると、仕事の人間関係であったり、自分の仕事の質などに意識が移ることから、断定することはできませんが、筆者の体感でも100%欲求を満たさなくて良いのではないかと考えます。

欲求を意図的に抑制してしまうことがある

欲求を満たすことで生じる、望まない面倒事を怖がるあまり、欲求を抑制してしまうことがあります。

ここから、普段から欲求を抑制している背景に意識を置くことで、自分の本当に大事にしているものがわかります。

欲求を抑えてしまう時があれば、「自分はなぜ欲求を抑えているのだろう」と考えてみることも自分を把握する一つの方法と言えます。

ちなみに、筆者の場合、「他の人が手を付けていない仕事をやり、仕事が早いという印象を与えたい」と考えた時、同時に「周囲の仕事を取ってしまうのではないだろうか」という思いが浮かび、仕事に取り掛かることを止めてしまうときがあります。

これを欲求の面でみると、「承認欲求が働いたが、周囲の目を気にして欲求を抑えた」となります。

この欲求を抑えた背景を考えると、他者の仕事を取ってしまい、他者から「何仕事できますアピールしてんだよ」と思われることがめんどくさい、となり、整理すると「他人の目」が原因で欲求を抑えてしまっているわけです。

欲求が満たせないときに、「他人の目」を気にしていないかを意識することで、欲求を満たす別の方法を考えることができます。

説に対して指摘がある

マズローの欲求階層説については、決して完璧なものとは言えません。

それはいくつかのマズローの説に対する批判からわかります。

1.実証に際しての根拠に偏り、恣意性がある

2.人によって欲求が満たされる順番は違う

3「人間は生まれつき欲求を持っている」とされるが実際は文化や環境も影響されている

マズローの欲求階層説を研究するための根拠が十分でなかったり、他の学者が調査した結果、欲求はそんなにはっきりと分かれていなく、欲求が満たされる順番も人によって違う。

人が生まれながらに欲求を持っていたとしたら、社会の不平等は正当ということになってしまうし、よく考えたら、親の教育とか人と関わる社会性を学びながら成長して欲求って芽生えるよね??

などといった批判が有り、決して万能な説とは言えないのです。

何が言いたいのかというと、この説を”鵜呑みにしない”ということです。

あくまでも参考にするのが良い活用方法と言えます。

まとめ

とは言っても、マズローの欲求階層説は現代においても数々の論文があり、メディアでも取り上げられているものです。

人のモチベーションであったり、欲求を知り、仕事やプライベートで活用することもできます。

今回の記事が何かしらのお役に立てば幸いです。

参考文献

・一橋大学 マズローの欲求階層理論とマーケティング・コンセプト 松井 岡阯

・内発的発展論における主体性に関する考察 -自己実現的人間としてのキー・パースン- 米 川 安 寿(同志社大学大学院 グローバル・スタディーズ研究科 博士後期課程)

コメントする