こんにちは、筆者だ。

突然ですが、「単純接触効果」というのをご存じでしょうか?

おそらく、営業に配属になった人とかの会社研修でちょろっと耳にするのではないでしょうか?

「単純接触効果」ってなんぞやっと言いますと、簡単に説明すると、「接触回数が多ければ相手は好意を抱きやすくなるよ」っていう心理的作用のことを言います。

今回はこの「単純接触効果」を用いて、職場での人間関係を良好にする方法を解説し、今会社で人間関係に頭を抱えている人に役立てば良いと考えています。

ぜひ、参考にしてみてください。

この記事でわかること

・単純接触効果とは?

・単純接触効果が効果があることの裏付け

・単純接触効果を使う時のポイント

文筆家

たくしん

takushin

プロフィール

- 野球歴13年

- 主にキッチン、接客、フィットネスインストラクターのアルバイター経験

- 吃音症歴20年

- 元オートローン営業マン

- 元オーダースーツフィッター

- 元百貨店販売員

- 現Webマーケター

- ゲーマー、草野球、読書、筋トレ、映画鑑賞が趣味

- 酒は飲めない、よく体調崩す人

- 文章を書く時に一番饒舌になるタイプの人間

職場で良好な人間関係を作るのは「仕事のやりやすさ」に直結する

冒頭で、「職場で良好な人間関係を作る方法」とお伝えしましたが、職場で良好な人間関係を作るのは、「仕事のやりやすさ」に直結します。

良好な人間関係を作れれば…

・何かお願いしたい時にお願いしやすくなったり

・相談しやすくなったり

・新しい提案を受けてもらいやすくなったり

など

仕事上で、様々な良い出来事に繋げることができます。

ですので、職場において、良好な人間関係を作るということは、仕事が円滑に回らないということで受けるストレスを防ぐことになり、仕事のやりやすさを感じるのです。

良好な人間関係を作るのに良い”単純接触効果”とは?

職場内で、良好な人間関係を作ろうとする時に、”単純接触効果”が役に立つと冒頭でお伝えしました。

では、その”単純接触効果”とは、実際にどんなものなのか、詳しくお伝えしていきます。

単純接触効果の概要

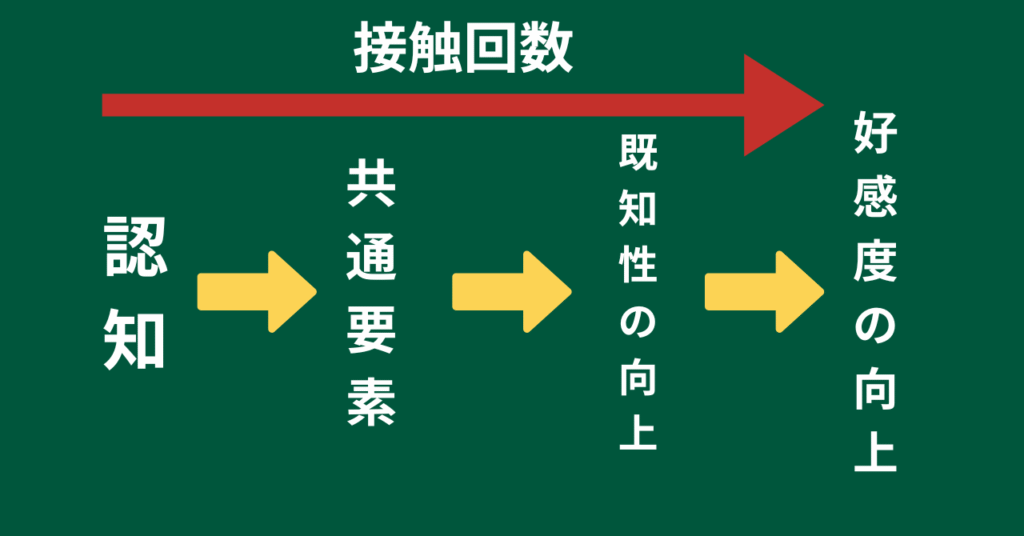

単純接触効果は同じことをいってしまいますが、「接触回数が多いほど、その対象のものに対して好感を抱く」という心理的作用のことを言います。

単純接触効果は別名、この心理作用を発見した学者の名前(ロバート・ザイアンス)から「ザイアンス効果」「ザイアンスの法則」とも呼ばれます。

よく、テレビやYouTubeなどで同じ曲を聴いていると、その聴いている曲が好きになるという経験はありませんか?

これは、まさに単純接触効果が働いていると考えられます。

筆者も、幼少期の頃に実家の車の中で毎回サザンオールスターズが流れており、今ではカラオケで好んでサザンの曲を歌ったり、ドライブで困ったらサザンの曲を流したりしています。

これも幼少期の頃の単純接触効果によるものでしょう。

で、おそらく、次の情報はあまり他の媒体では書かれていないのですが、「単純接触効果」がなぜ、このような接触回数に影響されて「好感」を感じるのかということですが、これは、「知覚的流暢性の誤帰属説」というものが背景にあるといわれているからです。

「知覚的流暢性の誤帰属説」とは、同じものに何回も接触していると、その接触しているものがあることは”当たり前”と認知し、そのように認知することで、脳はその接触しているものの処理がしやすくなります。

このような脳が処理をしやすい物事に対して、処理をしにくい触れ慣れていない物事よりも、好ましく感じるという作用があるのです。

これが、「知覚的流暢性の誤帰属説」というもので、「単純接触効果」が、なぜ人への好感を抱くことに繋がるのか、ということを説明したものです。

ここまでの話だと、曲などの”物事”に対してしか効果がないのかな?と思ってしまうと思いますが、そうではなく、人との接触でもこの心理的作用はあります。

単純接触効果を裏付ける実験もあるので、そちらも参考にしてみてください。

単純接触効果の実験

社会心理学者のロバート・ザイアンスが行った、「なじみのない外国語に対する接触実験」があります。

以下で実験内容を端的にまとめたいと思います。

実験

・アメリカ人の実験の被験者に対して、馴染みのない「トルコ語」に対して接触回数で好感は変化するのかということをみた。

・12種類のトルコ語が書かれたカードを被験者に見せ、その発声練習をさせる。

・発声回数を「1回」「10回」「25回」と変えて発声させた。

・発声練習後、被験者に対して、どの単語が好感を持ったかとアンケートをとったところ、提示回数が少ない時よりも、多い時の方が、単語に対して好感をもったということがわかった。

・つまり、接触回数が多いほど、好感を得られたということがわかった。

このような実験から、単純接触効果というのは、”好感”を生み出すことができると説明することができます。

注意点

ただ、単純接触効果には注意点があります。

注意点の一つが、単純接触効果の背景である「知覚的流暢性の誤帰属説」という考えに問題がある。という点です。

単純接触効果とは、「知覚的流暢性の誤帰属説」が働くことで好感をもつというものでしたが、「知覚的流暢性の誤帰属説」とういものは、「無意識下での接触経験」でしか、得られないものなのです。

これを簡単に説明すると、無意識で物事に多く接触していないと、好感を抱くことには繋がらない。ということです。

つまり、意識を持って接触していても「知覚的流暢性の誤帰属説」で好感を感じさせることはできない。ということです。

こうなったら、「え、じゃあ単純接触効果って意味ないじゃん」という答えになってしまいますが、ちょっとお待ちを。

もう一つ、単純接触効果の背景があることが考えられます。それは、「既知性」というものです。

「既知性」とは、「既にそれを知っている」ということです。これが、単純接触効果の背景にあり、重要な物事として捉えることができるのです。

この「既知性」を向上させることで、好感を得ることができます。

では、「既知性」を上げるにはどうすれば良いのかということですが、これは、「共通要素」が既知性を上げる要素になると考えられています。

共通要素を企業(ブランド)で考えてみます。

例えば

・企業の名前

・企業のロゴ

・企業の商品

・企業のサービス

など

これらが企業(ブランド)の共通要素になります。

この企業(ブランド)そのものとの接触を増やすのではなく、共通要素の接触回数を増やすことで、既知性が向上し、結果、好感度が上がることになるのです。

そして、ここで大切なのは、もう一つの注意点である、「過度な接触頻度」です。

「じゃあ、好感をもってもらいたいなら、接触回数をメチャクチャ増やせば良いんだね!」と思ってしまいますが、実はそうでもないのです。

過度な接触頻度は逆に好感度の低下に繋がってしまうこともわかっています。

ですから、職場であれば、ルート営業で取引先に毎日毎日会いに行くというのは、これは過度な接触頻度に該当してしまうので、やめときましょう。ということです。

単純接触効果を職場で使う時の例

では、実際に職場で単純接触効果を使うにはどうしたら良いのか、という実践的な話に入っていきたいと思います。

まず、考えられるのは”職場”といっても、様々な場面が考えられますが、大きく分けて「社内」「社外」の二つがあると考えました。

この「社内」「社外」でどうやって、単純接触効果を活用するのか、解説していきたいと思います。

社内

社内においては、以下のようなタイミングで接触を試みることが大切です。

・朝の挨拶

・ランチ、休憩時の雑談

・定期的な情報提供、共有

特に、「定期的な情報提供、共有」では、対面の他にメールや電話を活用して「共通要素」を増やし、「既知性」を上げることができることを知っておくと良いです。

逆に社内において、同僚や上司などと接する時に気をつけたいことは

・頻度が多すぎること

・間が悪いこと

・一方的な話をすること

など

ネガティブな印象を与えてしまう接触は避けた方が良いと言えます。

社外

社外においては、以下のようなタイミングで接触を試みてみると良いでしょう。

・ルート営業においての定期訪問

・何かのお礼をする時のメールや電話

・定期的な手紙

・年賀状を送る

など

社外では、対面で接触しやすい社内よりも、メールや電話・手紙などの「共通要素」をもちいた接触方法を活用することが、好感度を上げるために必要な「既知性」を向上させることができます。

逆に、再度同じことにはなりますが、毎日訪問すると相手の都合を考慮していないという印象を与えかねないので、単純接触効果が悪い方向へいってしまうことが考えられます。

他にも

・売り込みばかりの訪問、連絡

・相手の都合を考えない自分勝手な連絡

・一方的な話題、会話

など

相手にマイナスに映る接触は、かえって好感度を下げることになってしまうので、避けた方が良いです。

”対人関係”以外にも使える

単純接触効果は、前項でお伝えしたとおり、対人関係のみに適応される作用ではありません。

これは実際にマーケティングの場でも使われています。

例えば皆さんがよく目にするであろう「広告」。

最近ではAmazonプライムでも動画を見ている最中に広告が出るようになりましたが、これも単純接触効果を活用しようとする働きかけです。

普段から、接触回数を増やして、企業や物やサービスに好感を得てもらおうとするマーケティング戦略に活用されており、対人関係以外でも使えるという理由になります。

単純接触効果を活用する時に意識すると良い5つのこと

では、実際にここまでの内容を読んで、”単純接触効果”を使ってみよう!と思っている方、ちょっと待ってください。

まだ、おさえてほしいことがあります。

単純接触効果を活用する時に意識しておくと良いことが5つあります。ここをおさえておけば、単純接触効果を有効に活用しやすくなります。

以下の5つのポイントを参考にしてみてください。

・既知性が重要であること

・マイナスな印象を与えないこと

・良い印象を与えること

・頻度に気をつけること

・対面で会う必要はない

既知性が重要であること

これは「単純接触効果」の概要でもお話ししたとおり、「単純接触効果」には、「既知性」つまり、既に知っていることが重要です。

既知性を高めることで、好感度の向上に直結するからです。

基本的なことですが、ここを覚えておくと、単純接触効果を有効に活用することができます。

マイナスな印象を与えないこと

マイナスな印象を与えないことが、単純接触効果を用いる時には大切です。

なぜならば、いくら「接触回数を増やすことで好感度が増す」といっても、マイナスな印象を与える接触を増やしてしまったら、好感度とは逆の、不快感を助長してしまう可能性があります。

社内であれば「相手の都合を考えない接触」、社外であれば「毎日訪問するようなしつこい接触」というマイナスな印象になりやすい接触は避けた方が良いといえます。

良い印象を与えること

マイナスな印象を与える接触は避けるとお伝えしました。

ということは、良い印象を与えることを意識することが大切ということです。

良い印象を与える接触というのは…

・相手の状況に合わせた接触

・思いやりのある接触

・相手が得をするような接触

など

「相手のことを想った接触」を意識してみると、自然と良い印象を相手に与えることができます。

別の記事で「人に好かれるための記事」も書いているので、そちらも参考にしてみて、相手に良い印象を与えられるコツをつかんでみてください。

頻度に気をつけること

これも本記事で何回か出て来ていますが、単純接触効果を用いる時は頻度に気をつけてみてください。

あまりにも接触回数が多いと、相手に「配慮がないな」と感じられてしまうことがあるので、適度な接触回数を意識してみてください。

社内であれば、過度に雑談はしない。社外であれば、毎日のように取引先に会いに行かない。

この頻度に関しては、働いている場所や業種にもよりますから、一概に「こうだ!」というものはいえないので、それぞれの肌感覚にはなってしまいますが、まずは自分が「しつこいな」と思わない程度に接触してみることを意識してみると良いでしょう。

対面で会う必要はない

ここの部分は「単純接触効果の注意点」でお伝えした、単純接触効果では「既知性」が重要で、ここを向上させれば好感度を上げることにつながるということの中の、「既知性」を上げるための要素である「共通要素」の接触回数を増やすことに通じます。

共通した接触であれば良いのであり、これは例えば対面以外に「メール」「電話」「手紙」などでも大丈夫ということをおさえておくと良いです。

特に、手紙は、デジタル化している最近では、自筆から伝わるあたたかさから、良好な印象を与えやすく、良い接触になることがあります。

デジタルで文字を打つことが多くなった現代では、自筆で手紙を綴ることは難しいとは思いますが、難しいが故、心のこもったものになり、相手に良い印象を与えることになるでしょう。

決して、単純接触効果では「対面で会う必要はない」ということをおさえておいてください。

”単純接触効果”と”サブリミナル効果”は違うのか?

ちょっと本筋を離れて、「単純接触効果」と「サブリミナル効果」というのは違うのか?についてお話ししていきたいと思います。

結論からお伝えすると、「単純接触効果」と「サブリミナル効果」は全く違うものです。

違いを以下にまとめてみました

・「単純接触効果」は意識できるものできるもの、「サブリミナル効果」は意識できない

・「単純接触効果」は既知性を上げることで好感を向上させるが、「サブリミナル効果」は無意識下で刺激を加え、無意識な行動や態度を促す。

・アプローチの仕方が違う。「単純接触効果」は接触回数を増やし、好感度を向上させるが、「サブリミナル効果」は無意識の間に一瞬刺激を加え(一瞬だけ絵を写すなど)潜在意識に働きかけて行動を促す。

このように、「単純接触効果」と「サブリミナル効果」は一見、「心理的作用を促す」という点において、同じものかと思いがちですが、実は、全く違うことがわかります。

「単純接触効果」は人や物事の好感を得ることができるという心理作用ですが、「サブリミナル効果」というのは、好感というよりも、行動や態度という「相手をコントロールする」ようなものに近いと考えます。

筆者が単純接触効果を活用した時の話

筆者もルート営業をしていた時代、この「単純接触効果」を意識して日々の営業活動を行っていました。

筆者の営業方法は基本的に対面で営業するような業態であり、取引先に覚えてもらう、好感をもっていただくということがかなり重要でした。

ですから、毎週必ず一回は取引先と顔を合わせるようにしていました。

ただ、その中でも「そんな来られても仕事ないから笑」などちょっと牽制しているようなお言葉ももらうことがありました。

そういう取引先はおそらく、そこまで営業にこられるのがあまり得意ではないという方が多かったので、月に1〜2回の頻度で対面で会うようにしていました。

ですが、単純接触効果が良いからと言って、やはり、そこそこ仲の良い取引先に頻繁に行っていたら、相手が忙しい時が多々あり、会わないで帰るということもありました。

この時に学んだのが、「できるだけ訪問する時は事前にアポイントを入れる」ということです。これは、決して、ちゃんとしたアポイントでなくても良いと筆者は思います。

メールで「今日お伺いしたいと思っているんですが、忙しいですか?」といった軽い感じでも良いと思います。

ただ、おさえておきたいのは、「相手に配慮する」ということ。

この配慮が、相手に良い印象を与え、良好な人間関係作りにも繋がります。

さいごに

今回は職場で良好な人間関係を作るために活用できる「単純接触効果」という心理的作用についてお話ししていきました。

人と良好な関係になるためには、ただたんに「気が合う」「話が合う」といったような感覚だけではなく、その背景には色々な”要素”があることを知っていただけたでしょうか。

今回紹介した「単純接触効果」というのは、人と人とが関係する中で生じる一つの心理的作用です。

この他にも多くの心理作用があります。そんな理論を知っておけば、意図して人と良好な関係性を作れたり、仕事がしやすくなったりと、日常に良い影響を与えることができます。

今回は、職場における良好な人間関係の形成のための理論でしたが、他にも多くの理論がありますので、また別の記事でも紹介していき、みなさんの「世渡り力」を向上させていただければ嬉しいです。

この記事も役立つかも

何かの役に立つかも

コメントする