筆者である。

読書に初めて挑戦してみよう。と考えている人の中で、「電子書籍と紙の書籍って実際どっちが良いんだろう?」という疑問に面している人はいませんか?

本を読むのであれば、面白さや知識を得られる感覚を得たいですよね。

筆者は大学生から読書を始め、紙の本で読書を始めましたが、社会人になり電子書籍でも読み始め、2年間、電子書籍と紙の本で読書をした経験があります。

この経験を通して、「実際今から読書を始める人は電子書籍・紙の本、どちらで読書をした方がメリットが多いのか?」ということを紹介していきたいと思います。

読書は楽しさや知識、気付きを得られる太古から存在するコンテンツです。

ぜひ今回の記事で読書を楽しむためのヒントを得てもらえれば幸いです。

| 紙の本のメリット | 紙の本のデメリット |

|---|---|

| 読めない本がほぼない 費用が安い 分かりやすくメモをとれる 実績が目に見えてわかる 振り返りがしやすい | 荷物になる 限られた数しかもてない 場所を選ぶ |

| 電子書籍(Kindle)のメリット | 電子書籍(Kindle)のデメリット |

|---|---|

| 紙の本のようで目が疲れにくい 荷物にならない 容量が大きい 場所を選ばない | 動作がやや遅い 初期費用が高め 初期不良の可能性がある |

文筆家

たくしん

takushin

プロフィール

- 野球歴13年

- 主にキッチン、接客、フィットネスインストラクターのアルバイター経験

- 吃音症歴20年

- 元オートローン営業マン

- 元オーダースーツフィッター

- 元百貨店販売員

- 現Webマーケター

- ゲーマー、草野球、読書、筋トレ、映画鑑賞が趣味

- 酒は飲めない、よく体調崩す人

- 文章を書く時に一番饒舌になるタイプの人間

結論、電子書籍と紙の本どちらが良いか

結論からお伝えすると、これから読書を始めようと考えている人は、”紙の本”の方が良いと言えます。

端的に紙の本を選んだ理由を紹介すると…

・読書した感がある

・思い立ったページに戻りやすい

・目に見えて実績になる

の3つの特徴があるからです。

その他のメリットについても後ほど紹介しますが、これら3つの特徴は電子書籍にはない特徴であり、紙の本でしか味わえない特有のものなのではないかと筆者は考えます。

ですが、人によっては電子書籍の方が相性が良い場合がありますので、以降に紹介する紙の本と電子書籍の概要をみてみて判断するのでも良いです。

紙の本の概要

紙の本は言わずもがな、従来の形の本です。

紙の本は電子書籍にはないメリットと、読書初心者だからこそ選ばれる理由があります。

まずはデメリットをみていきましょう。

紙の本のデメリット

紙の本のデメリットは3つにまとめられます。

荷物になる

限られた数しかもてない

場所を選ぶ

荷物になる

紙の本は、新書ほどの大きさであればあまり荷物にはなりませんが、多くの本は厚さの違いはあれど、そこそこの重さがあり、大きさがあるのでやや荷物になります。

旅行先や外出先で予定の合間に読書をしようと考えて、持っていくときにいやでもカバンに余裕がほしくなります。

外ではあまり荷物になるものを持ちたくないという人にはデメリットに感じてしまうポイントでしょう。

限られた数しか持てない

荷物になるというデメリットと近いんですが多くの本は持ち出せません。

自分

自分10冊持っていく!

となると

文庫本150gと仮定して、150g×10=1500g=1.5kgと筋トレのおもりが入っているくらいになってしまいます。

逆に電子機器(Kindle)は一つのデバイスで数冊の本を収録することができるので、相対的な特性と言えます。

場所を選ぶ

紙の本はどうしても“本を開く”という動作が必要になります。

故に、満員電車などの混んでいる場所では読むことが困難です。

さらに、水が弱点。

さすがに風呂で紙の本は読めません。

こうして考えると、紙の本は読書をする場所を選ばないといけないのです。

紙の本のメリット

デメリットをみてみて、なぜ読書初心者の人は「紙の本が良いのか?」わからないと感じてしまうと思います。

実はよく考えてみると、紙の本はデメリットを上回るメリットがあるんです。

メリットは主に以下の5つがあります。

・読めない本がほぼない

・費用が安い

・分かりやすくメモをとれる

・実績が目に見えてわかる

・振り返りがしやすい

読めない本がほぼない

読むことができない本はほぼありません。

今はAmazonなどのネット販売が主流になり、なかなか探すことができなかった本もカンタンに手に入る世の中です。

現物さえあれば読めない本はありません。

逆にKindleのデメリットでお伝えした通り、電子書籍は登録されていなければ読むことができない本があります。

本を選ぶのに限定されないということは、読書を始める人に大切な”気になる”という感覚を研ぎ澄ますのに必要なことです。

読書は”なんとなく気になる”本と出会うことが一つの醍醐味です。

なんとなく出会った一冊があなたの人生を変えるかもしれない本だからです。

費用が安い

費用が安いです。

新品でも1500~2000円、中古で100~1300円と、とてもお財布にやさしいのが紙の書籍の良いところです。

これは紙の劣化、書籍ないのメモなどにより価値が低下することから値段が下がります。

電子書籍だと中古はありません。

ですので、定価に近い価格で購入しないといけません。

お手頃な価格で今後の人生に役立つような知識を得られるのは紙の本のメリットと言えます。

分かりやすくメモをとれる

筆者も読書中かなりメモをとるんですが、やはり、紙の本であれば容易にメモをとることができます。

読書中に心に刺さった文章の隣に、そのときに感じたことを書くなど、気軽にその場でメモをとることができます。

電子書籍でもメモはできますが、動作が遅いため時間がかかります。

そのため、メモをとることに煩わしさを感じてしまうことに繋がってしまうのです。

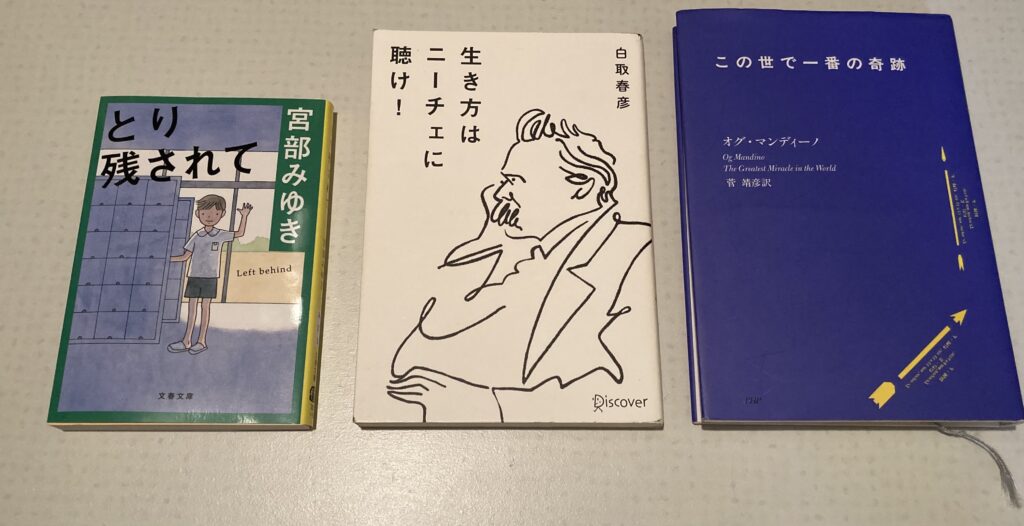

実績が目に見えてわかる

紙の本は実績が目に見えてわかるという部分において、大きなメリットだと筆者は考えます。

この”実績”というのは

・どのくらいページを読んだか

・どのくらい本を読破したか

というものです。

電子書籍では「〜%」「読んだ本の画像」のディスプレイ上の表示でしか実績を感じることができません。

これは筆者が2年間電子書籍で読書をした感想なのですが、あまり読んだ実感が湧きません。

何事も始めたては目に見える実績がなければ続けようと感じるためのモチベーションが高まりません。

その点、紙の本は「見た目」「触感」で実績を感じることができます。

これまで読んだ本を本棚に並べていき、その並べる作業が実績を感じる動作になり、読書へのモチベーションが湧くのです。

振り返りがしやすい

読書をしている時に、前のページに載っていた事柄が後のページに出てきた時、思い出せない時または、思い出せそうな時があります。

この時に、紙の本であれば、ページをすぐにめくることが出来、振り返りをすぐにすることができます。

振り返ることが煩わしく感じると、振り返ることをしなくなります。

これは「エビングハウスの忘却曲線」を踏まえて言うと、”知識の忘却”に繋がる行為です。

振り返りが容易であれば、煩わしさを感じずに、振り返ることができ、知識の定着にも繋がります。

参考元:一般社団法人日本経営心理士協会

電子書籍(Kindle)の概要

電子書籍ですが、筆者は2年間、”Amazon Kindle”も用いて読書をしました。

ですので、今回は電子書籍=Kindleのこと、と考えていただければ幸いです。

筆者が使っていたKindleは、片手サイズのiPadのような形をしたタブレット式電子機器です。

もちろん電子機器ですので、充電が必要になりますが、機械と思えないほど液晶が紙質に類似しており、読書をしやすいです。

これはKindleの技術である「E-inkディスプレイ」を搭載していることから、目に優しく屋外でも本のように画面を見ることができることに由来します。

さらに、多くの電子版書籍を保存することができ、場所を選ばずに数種類の読書を楽しむことができるということも特徴です。

電子書籍(Kindle)のデメリット

それではここから筆者が実際に2年間使用して感じた電子書籍(Kindle)のメリット・デメリットを紹介していきたいと思います。

デメリット

・電子書籍で読めない本もある

・動作がやや遅い

・初期費用が高め

・充電の必要がある

・初期不良の可能性がある

読めない本もある

これはなかなか致命的であるんじゃないかなと思います。

Kindleに限りますが、電子書籍として登録がない本は読むことができません。

現物で買うしかないです。

せっかく電子書籍を購入したにも関わらず読めないということになっては悲しいですよね。

動作がやや遅い

スマホやiPadなどの電子機器よりも動作が遅めです。

・電源を押してぼわぁっとでてくる画面

・ページをめくるときのページ切り替えの動作

・本棚のスクロール

これらに若干気にならないくらいの動作遅延が起こります。

ページをめくる時に関しては、遅延と言いますか、Kindleの良さ・特徴でもあるので決してデメリットとは言えませんが、本棚を見るときや、電源のONOFFではやや気になります。

少しの動作遅延もストレスに感じる人には相性が悪いと言わざるを得ません。

初期費用が高め

初期費用が高めです。

金額は以下の通りになります。

金額はピンからキリになります。

機能やストレージ(内容)、付属品の有無で金額が変動します。

本を買う約10倍の金額が必要…

充電の必要がある

これに関しては電子機器ですのでしょうがないですね。

筆者が購入したのは現在出ているKindleよりも古い機種なので、現行のものよりも充電の持ちは悪いですが、それでも1週間以上は充電なしで読書を楽しむことができます。

現行のものは「12週間持続バッテリー」と記載があり、だいぶ持ちが良いです。

もちろん、使用頻度によってどのくらいの期間で充電が必要かというのは変わってきますので、一概には断定できませんが、スマートフォンなどの持ち運べる電子機器よりも電気の持ちが良いのは確かです。

しかし、”充電”という動作がめんどくさく感じる人にとっては大きなマイナス点になります。

初期不良の可能性がある

これは実体験です。

一回目届いた時は電源がつかない初期不良にみまわれてしまいました。

それでもAmazon様の迅速な対応で新しい機器が3日後に届いたので安心しました。

ですが、機械である以上、こう言った予期せぬトラブルはつきものであり、しょうがないと思いつつも、問い合わせから返品の対応が煩わしかったのは事実。

このようなリスクがこわい方にはマイナス点です。

電子書籍(Kindle)のメリット

さあ、電子書籍の暗い話はここまでに、メリットを紹介していきます。

メリットは4つ

・紙の本のようで目が疲れにくい

・荷物にならない

・容量が大きい

・場所を選ばない

紙の本のようで目が疲れにくい

記事の冒頭で紹介しましたが、Kindleには「E-ink」という電子ペーパー技術を用いて作られています。

「E-ink」は、スマートフォンやPCのようにバックライトを使用して液晶を表示しているわけではなく、周囲の光を反射して液晶に表示しているため、紙のような表示に近く、目に優しいと言われています。

参考元:日本電子出版協会

荷物にならない

なんと、筆者が普段着ているパンツのポケットにもこのようにすっぽり入ります。

冬はコートのサイドポケットにも入ります。

ご覧の通り、持ち運びがすごく手軽というところが、Kindleのメリットです。

このメリットのおかげで、「本が荷物になる」ということを考えずに場所を選ばずに読書を楽しむことができます。

容量が大きい

筆者がもっているのは少し古い機種になってしまいますが、「Kindle Paperwhite 8GB」です。

「8GBってちょっとすくないんじゃない?」と思った方。

実はこのくらいの容量で全然十分なんです。

実際に計算してみましょう。

容量① 小説

小説『海賊と呼ばれた男 上巻』を参考にした場合

ページ数:389ページ

ファイルサイズ:6365 KB(キロバイト)

計算

前提:1GB(ギガバイト)=1000000KBキロバイト

8GB(8,000,000KB)➗ 6365KB=1257

約1257冊がダウンロード目安ということです。

あくまでも目安であり、実際には機器の機能で容量を使うので、ダウンロードにて8GBフルには使うことができません。(だいたい6.7GBほどです。)

容量② ビジネス書

ビジネス書『イシューからはじめよ』を参考にした場合

ページ数:273ページ

ファイルサイズ:35104 KB

計算

8GB(8,000,000KB)➗ 35104KB=228

約228冊がダウンロード目安です。

図が多いビジネス書でこのくらいです。

活字が多いビジネス書の場合は小説のダウンロード数を目安にすると良いでしょう。

容量③ 漫画・雑誌

漫画『ブルーロック』を参考にした場合

ページ数:192ページ

ファイルサイズ:93428KB

計算

8GB(8,000,000KB)➗ 93428KB=86

約86冊がダウンロード可能です。

雑誌も漫画と近いファイルサイズなので参考にしてください。

これはあくまでも一昔前のKindle Paperwhiteの8GBの機種を基準に考えました。

現在調べたところ、”16GB”のものが基準であるということから、本の種類にもよりますが、容量をあまり気にすることなくダウンロードすることができると考えます。

場所を選ばない

「荷物にならない」というメリットでもお伝えしましたが、コンパクトであるが故に読書の場所を選びません。

電車やバス、飛行機といった交通機関、Kindleは防水ではないのでお風呂では使えませんが、Kindle Paperwhiteであればお風呂場でも使えちゃいます。

コンパクトであるだけではなく、プラスアルファの機能により、紙の本よりも場所を選ばないということが大きなメリットといえます。

場所を選ばずに本を読めることにより必然的に読書時間が増えるのです。

用途によって使い分ける場合

普段どういう生活をしているのかで、「電子書籍」か「紙の本」どちらが良いのかというのは変わってきます。

実際に筆者が両方の方法で読書をした経験のなかで、シチュエーション別にどちらの手段が適切か紹介します。

自分にあったシチュエーションと照らし合わせてみて、参考にしてみてください。

交通機関を使用している時の軍配は?

こちらは電子機器(Kindle)に軍配があがります。

移動中は特に紙の本だと表紙をめくるなど、やや面積をとってしまいます。

混んでいる時などは面積を取らないKindleがベストだと導き出しました。

図や絵が書かれている書籍を読む時の軍配は?

紙の本に軍配が上がります。

Kindleは面積が限られてしまうので漫画や図などを載せている本だと、やや見にくさを感じます。

また、図を見ながら文書を読みたい時にページを行ったり来たりしなくてはいけないことがあったので、その経験も含め紙の本の方が読みやすいと感じました。

ちょっと難しい本を読む時の軍配は?

これは正直悩んだのですが、紙の本に軍配が上がります。

筆者の能力不足だからと言うのもありますが、難しい本は内容確認のためページを行ったり来たりすることが多いです。

そのためすぐにめくることができ直接メモ書きできる紙の本の方が、筆者自身良いかなと思います。

できるだけ費用を抑える方法

もし、読書を始めることにおいて、”費用”にネックを感じているのであれば、できるだけ費用を抑え読書を始めることができる方法も紹介しておきます。

紙の本なら

あまり気にしない方は、断然「中古本」を購入することをおすすめします。

費用が安く済むのは言わずもがなですが、もう一つのメリットとして、「前回読んだ人が大事だと思った箇所にマーカーやメモがあることがある」というものがあります。

これは他者から見ても大切な箇所と考えることができるので、その本で重要度の高い情報を得ることができるということに繋がります。

安く本を買うことができ、効率的に知識を得られる可能性があるのです。

電子書籍(Kindle)なら

筆者が実際に使っているKindleの電子書籍に限った話になってしまいますが、「Amazonプライムデーなどの”セール”時を見計らって購入する」というのが費用を抑えて電子書籍生活を始める方法の一つです。

筆者も少し安くなっている時に購入しました。

こう言ったセールはAmazonで定期的に開催されているのでこまめにチェックすると良いでしょう。

読書を始めるなら自分の性分に合う方を

今回は読書初心者の方に「電子書籍」と「紙の本」どちらが良いのか?ということについて、筆者の経験目線で紹介しました。

筆者はこれから読書を始めるのであれば「紙の本」が良いと紹介しましたが、あとは、今回のそれぞれのメリット・デメリットを参考にしてみて、自分の性分に合う方を選ぶのが最良の手だと言えます。

今回の記事が参考になれば幸いです。

コメントする